La Guerra Civil y el corazón de Ezequiel (Por Pedro Manuel Cruz Vera)

En el corazón de Agulo, un pintoresco rincón anclado en el mar Atlántico, donde los secretos y las historias se entretejen en las islas con la brisa del mar, nació Ezequiel Cruz Vera. Su primer aliento lo tomó bajo el cálido sol del 15 de mayo de 1920, coincidiendo con la festividad de San Isidro, patrón de los campos y los labradores.

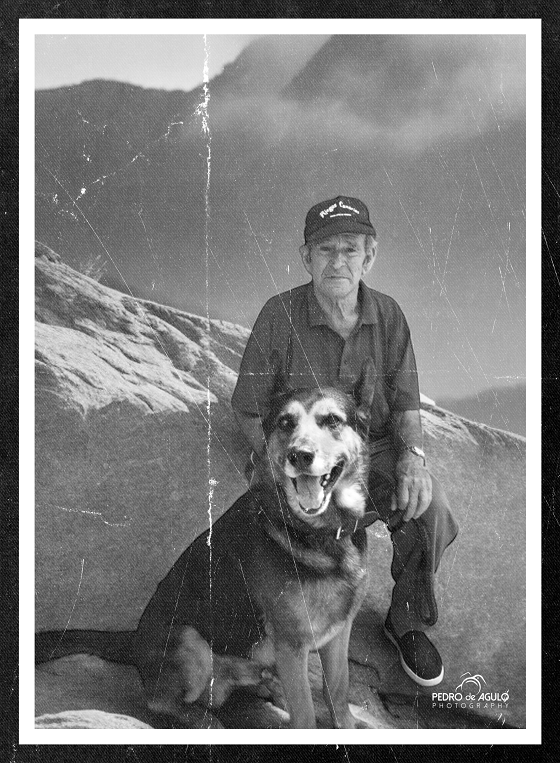

Ezequiel, cuya vida se desplegó como un tapiz de experiencias vividas y variadas, dejó su huella indeleble en aquel lugar que lo vio crecer. Su partida de este mundo se dio en una fecha igualmente simbólica, el 24 de junio de 2017, bajo la luz de las hogueras de San Juan, un día marcado por la tradición y la celebración del solsticio.

Mi padre murió con su pueblo de Agulo en todos sus pensamientos. Su corazón estaba hecho con cada piedra de sus calles, de sus gentes y de cada rincón que conforma el pueblo. Yo comprendía estos sentimientos porque también eran los míos. Por eso lo entendía.

Su locura por la pesca, que le apasionaba, diría que demasiado, lo llevó a vivir grandes aventuras.

La vida, tejida entre la alegría y la adversidad, es un testimonio de la resiliencia y la inventiva humana.

Desde pequeño, Ezequiel aprendió a ver el mundo con ojos curiosos, a encontrar la felicidad en la simplicidad. “Sin juguetes pero con el ingenio de crear para jugar”, me decía, recordando su infancia con una sonrisa que reflejaba la satisfacción de quién ha sabido construir mundos enteros a partir de nada.

Decía esto con sus palabras cuando yo hacia algo que le gustaba: “Como tiene que sentirse el que crea sin tener nada”.

Tardé en comprender esas palabras y él las decía como si las hubiera aprendido de memoria, porque eso sí tenía. Recuerdo cuando le hacía recitar las décimas del temporal del 41 y era media hora recitando de memoria.

Creció junto a sus hermanos, en un hogar humilde y pobre siendo testigo de sus nacimientos y de sus primeros pasos, en una época donde la vida se medía por los momentos compartidos y no por las posesiones acumuladas. Que eso era de ricos.

Mi padre, con un corazón tan grande como el cielo, se desvivió por asegurar que mis hermanos y yo tuviéramos la educación que él nunca pudo alcanzar. Sus palabras, teñidas de humildad y un velo de vergüenza que no merecía, resonaban en nuestros oídos: “Estudia para que tengas un futuro y no trabajes como yo”. A veces, parecía que el viento se llevaba sus consejos, pero su sabiduría era tan firme como la tierra bajo nuestros pies. La razón siempre reside en el padre que anhela lo mejor para sus hijos.

Algo en mi interior, una voz tenue pero persistente, me impulsaba a contribuir desde mis tiernos 12 años. Sentía la necesidad de aliviar la carga de sus hombros, de llevar el sustento a nuestro hogar y honrar su esfuerzo. Así, con pequeños pasos, comencé a tejer mi propio camino, inspirado por el amor y la dedicación de mis padres.

Mi padre emigró a Venezuela en dos ocasiones con el deseo de construir su propia casa. Allí trabajó duro y, al regresar de su segundo viaje, traía consigo dinero para terminar la construcción. Sin embargo, el destino le tenía reservada una trágica sorpresa que no merecía: tuvo que gastar ese dinero en su hijo, Fernando Ezequiel, quién lamentablemente falleció. La adversidad continuaba golpeándolo sin cesar.

Las historias que mi padre dejó grabadas en mi corazón son un mosaico de emociones, algunas tan duras que agitan mi ser hasta el día de hoy.

Esta presentación es un homenaje a su legado, a las lecciones aprendidas y a las memorias que, como tesoros, guardo escritas en mis pensamientos.

A través de sus vivencias, mi padre nos enseñó que incluso en los lugares más pequeños, como Agulo, pueden nacer historias grandes y almas aún más grandes.

Esta historia es una que mi padre no hubiera querido vivir.

En el pequeño pueblo de Agulo, donde las montañas abrazan el cielo y el mar susurra historias de antaño, un día fue diferente, el susurro era de esos que nunca quieres oír.

A sus dieciséis años, conocía cada rincón de su pueblo y de su Gomera, cada pliegue de las rocas que lo vieron crecer, cada sendero que lo llevaba de vuelta al calor de su hogar.

Ese día, la tranquilidad se rompió con la llegada de los dictadores y falangistas, hombres de rostro severo y palabras como puñales. Entraron sin permiso, como el viento frío que precede a la tormenta, acompañados de hijos del pueblo, ahora extraños en su propia tierra.

"¿Dónde están sus hijos?", preguntaron con voz que no admitía réplica. Mi abuela, madre de Ezequiel, mujer de mirada tierna y profunda, con manos que contaban historias de trabajo y amor, preguntó con temor la razón de tal pregunta.

Para qué quieren a mis hijos han hecho algo mal?. Le gritaron diciendo: “Uno tiene que ir a la guerra, a defender a la patria", dijeron, como si la patria pudiera sentirse defendida por el miedo en los ojos de un niño, o si esa familia humilde tenía las mismas razones políticas para hacerlo.

Tiraron de mi padre y la desesperación se pintó en el rostro de mi abuela, y sus gritos se alzaron, "¡Es solo un niño!", se oía gritar en el Cabezo. Ningún vecino salió ya que todos tenían miedo y los gritos desesperados de mi abuela se perdieron en el vacío de corazones endurecidos. La empujaron y ella cayó al suelo, el mismo suelo que vio crecer y jugar a mi padre, ahora testigo de esa injusticia.

Lo tomaron, lo arrancaron de los brazos de mi abuela, de los juegos de su infancia, de la seguridad de su hogar. Mi abuelo había ido con su mulo a Vallehermoso y cuando se lo dijeron se estremeció Agulo, porque tenía un temperamento fuerte pero un corazón de los que necesitaban aquéllos que se llevaban a su hijo.

Dicen que lo que más duele no son las lagrimas que resbalan por la cara…porque esas se pueden secar. Las que más duelen son aquellas que caen del corazón en silencio y resbalan por el alma, mi padre lloró en silencio, cuanto dolor.

Lo metieron en una guagua vieja de madera, donde sólo su cabeza asomaba, me contó Mariquilla Serafín, que recordaba de niña ese capítulo de su vida. Me alegré que alguien me contara de ese momento cruel para una familia, mi padre temblando con un miedo que no merecía sentir.

Allí estaban mis abuelos llorando y destrozados, tal vez guardando alguna esperanza que se lo devolvieran. Yo hoy, con hijos, me aterrorizo de pensar en mis abuelos con qué dolor lo tuvieron que vivir. Mi padre nunca había salido de Agulo y ahora el mundo más allá del risco de Agulo lo llamaba con una voz que no quería escuchar.

En los tiempos convulsos de la guerra, la historia de Ezequiel se entreteje con la de su tierra natal, Agulo. Su viaje comienza con una despedida, un adiós a la inocencia y al hogar que lo vio crecer.

La guagua que lo lleva a San Sebastián es el primer paso hacia lo desconocido, hacia una realidad marcada por el estruendo de la guerra civil española.

Mi padre Ezequiel emprendió su partida, dejando tras de sí lágrimas y promesas ante un retorno incierto. Junto a sus amigos y compañeros de otros pueblos, fue llevado a un lugar donde la vida se convertiría en una ruleta. El pueblo quedó sumido en un silencio elocuente, un silencio que resonaba con valentía y dolor, con la fortaleza de unos padres y el coraje de un niño que maduró prematuramente.

La Partida

La guagua con su motor ruidoso comienza a andar, llega al Piquito y mi padre Ezequiel miraba por la ventana mientras la guagua se retirab. El risco de Agulo iba desapareciendo en la distancia. A sus dieciséis años llevaba el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, una responsabilidad que no le correspondía por edad pero que la guerra y unos dictadores le habían impuesto a la fuerza. Ya en San Sebastián, se reunió con sus paisanos, y juntos, como hojas arrastradas por el viento, embarcaron hacia Tenerife.

El Torbellino

En Tenerife los días pasaban lentos, cada uno un eco del anterior.

Mi padre se encontraba atrapado en un torbellino de pensamientos, su familia, sus amigos, su pueblo... Todos quedaban atrás, mientras él se dirigía hacia Cádiz. La incertidumbre lo consumía, pero la determinación de salir adelante por su familia lo mantenía firme.

El Batallón de Aragón

Al llegar al batallón de Aragón, mi padre Ezequiel fue recibido con una mezcla de curiosidad y desdén. "¿Qué sabes hacer?", le preguntaron. Su voz tembló al responder, recordando los días en que ayudaba a su padre, haciendo de taxi con la mula y el burro para los transeúntes del pueblo. La escuela era un lujo que rara vez podía permitirse.

El Mulo y el Burro

La respuesta de mi padre selló su destino en el batallón. Le asignaron la tarea de llevar un mulo y un burro, cargados de municiones y comida, a través de los caminos peligrosos y las líneas del frente. Era un trabajo humilde, pero vital, y Ezequiel lo aceptó sin mediar palabra ya que no le quedaba otra pero con la seriedad de quien sabe que de sus acciones dependen vidas.

La historia de mi padre es un reflejo de la lucha y la resiliencia de aquéllos que, a pesar de su juventud, se vieron obligados a madurar rápidamente en medio del caos de la guerra. Su viaje es un testimonio de la fortaleza del espíritu humano y del amor inquebrantable por su tierra y su gente.

Las emociones

La crónica de mi padre en la guerra es conmovedora y refleja la complejidad de las emociones humanas en tiempos de conflicto. Esta es la continuación de su historia en la guerra que pudo capturar la esencia de sus recuerdos y experiencias:

Los días en el frente se sucedían con una mezcla de monotonía y sobresaltos. Mi padre, Ezequiel, recordaba con nostalgia los momentos vividos en Agulo porque en su interior vivía aun su infancia. Pensemos que sólo tenía 16 años y le llegaban imágenes a su memoria de aquellos baños en el Pilón del barranco, aquellos recorridos por el risco de Agulo buscando hierbas para los animales, buscando nido de pájaros y caminando haciendo el pino con las dos manos desde el Mantillo a los Sinfones, que sus amigos y sus hermanos les decían que hiciera o cuando fue al Chorro y le llamó la atención el ganado de cabra con sus grilletes y como dijo su dueña, “me dejaron sordas las cabritas”. La investigación de la señora la llevó a casa de mis abuelos a preguntar si había visto a alguien con los cencerros, porque le habían dicho que el único que pasó por allí era Ezequiel, que le preguntara si había visto algo y cuando la señora estaba en la puerta de mis abuelos el burro se sacudió y la señora conoció el sonido del cencerro, y dice… ése es de los míos. Mi padre ya le había colocado uno al burro.

Todas esas vivencias las recordaba mi padre al ofrecer un respiro en los momentos que no silbaban las balas y los proyectiles. Tenía presentes a sus amigos, con los que compartía risas y sueños. Eran ahora recuerdos lejanos que se entremezclaban con el estruendo de la guerra.

En el frente, cada silbido de proyectil era un recordatorio de la fragilidad de la vida. El miedo se apoderaba de él, no tanto por su propia seguridad, sino también por la de los animales que lo acompañaban. El burro, inquieto y nervioso, reaccionaba al menor ruido, pateando y brincando como si intentara escapar de aquel infierno. En cambio, el mulo, sereno y fiel, permanecía impasible, un bastión de calma en medio del caos.

Mi padre Ezequiel me contaba que, en esos momentos, se aferraba a los recuerdos de su tierra, a la esperanza de que, algún día, volvería a caminar por las calles de Agulo, libre de los horrores de la guerra. Se acordaba de su vecinos que partieron con él y estaban en distinto regimiento. Se preguntaba qué les habría pasado y eso le aterraba. Empezó, me dijo, a ver la muerte cuando veía a sus compañeros caídos porque al principio, aunque con miedo, lo veía como si a él no le fuera a pasar nada. Pero hasta entonces, debía sobrevivir, debía continuar, por él y por aquellos que ya no podían hacerlo.

El Final de la Historia de Mi Padre en la Guerra

Con el final de la guerra, llegó la noticia que cambiaría la vida de mi padre: sería enviado de vuelta a las islas Canarias. Imaginen la emoción, tras más de dos años lejos del hogar, sin apenas noticias de sus seres queridos. Mis abuelos, con información escasa, apenas podían ofrecerle consuelo. A mi padre lo destinaron al sur de Tenerife, donde permaneció un largo periodo, hasta que la edad del cuartel lo alcanzó. Creyendo que sería liberado tras el conflicto, se encontró con la sorpresa de que aún le exigían cumplir con el servicio militar.

Esta vez, su destino fue San Sebastián de La Gomera, y fue allí donde comenzó a vislumbrar la felicidad. Los fines de semana, cuando le concedían permiso, solía visitar Agulo. Recuerdo que me contó una anécdota: en una ocasión había una fiesta en el pueblo y decidió ir al baile. Bailó dos o tres piezas y tuvo que regresar al cuartel antes del amanecer para pasar lista. Intrigado, le pregunté si realmente había ido a bailar sólo tres piezas. Sonriendo, me respondió que no tenía más tiempo; iban y volvían a pie, en una marcha que marcaba el ritmo de sus jóvenes corazones.

Y así, entre pasos de baile robados al tiempo y marchas bajo la luna, mi padre tejía los hilos de su juventud, entretejiendo recuerdos que, como destellos de luz en la oscuridad, iluminarían su camino hacia el mañana.

También me contaba que en Agulo, poco a poco, le fueron informando de aquéllos que no regresaron. Algunos eran amigos y vecinos de su pueblo. Me dijo “Estuve meses sin poder quitármelos de la cabeza”. También me confesó una vez. “Yo tuve la suerte de no sacar el premio en esa ruleta de la muerte”.

Pero su alma se encogió cuando supo del destino de su profesor, aquel que años atrás le impartió clases en su pueblo y cuando podía asistir a la escuela. Lo habían fusilado al que era un defensor de la libertad y republicano. Lo habían capturado y no le hicieron cambiar de idea, pues era lo que él enseñaba. Dice mi padre y me lo decía con frialdad:”ahora está cuidando malvas”. Esa frase, “cuidando malvas”, la escuché muchas veces desde mi infancia. Era un eufemismo rutinario de la época para referirse a aquellos que cogieron el camino que tarde o temprano tomaremos todos.

Dice el poeta Victor Hugo, que seas breve en olvidar y después de olvidar, no guardes rencores, mi padre no olvido nunca, pero tampoco guardo rencor.

Cuando comencé a practicar el silbo gomero mi padre tenía 88 años. Me sorprendió descubrir que entendía lo que le silbaba. Intrigado, le pregunté: ‘Papá, ¿tú nunca silbaste?’ A lo que él respondió: ‘No, nunca lo hice, pero entendía todo o casi todo.’ Curioso, le cuestioné más al respecto, y él me contó: “Crecí escuchando el silbo. Cuando jugaba en el barranco y cuando mi padre no enviaba al perro a buscarme, le pedía a mi hermano Oriol que me silbara, porque mi hermano desde pequeño sí lo hacia. Al oír el silbo me vestía a toda prisa y corría al encuentro en el Cabezo de inmediato.” Continuando con la conversación sobre el silbo gomero, mi padre relató que dos hermanos de Vallehermoso estuvieron con él en la guerra. En muchas ocasiones, durante las avanzadas, se comunicaban entre sí mediante el silbo.

Hoy 24 de Junio se cumple 7 años que emprendió su viaje a las estrellas y se llevo en ese instante también se llevó una parte de mi vida en cada nota del silbo, dejando un eco de amor eterno en mi alma.

”Mi padre dejó tras de sí muchas historias. La nobleza que llevaba escrita en su corazón se forjó durante la guerra. Y todas esas historias seguiré compartiéndolas con todos ustedes.”